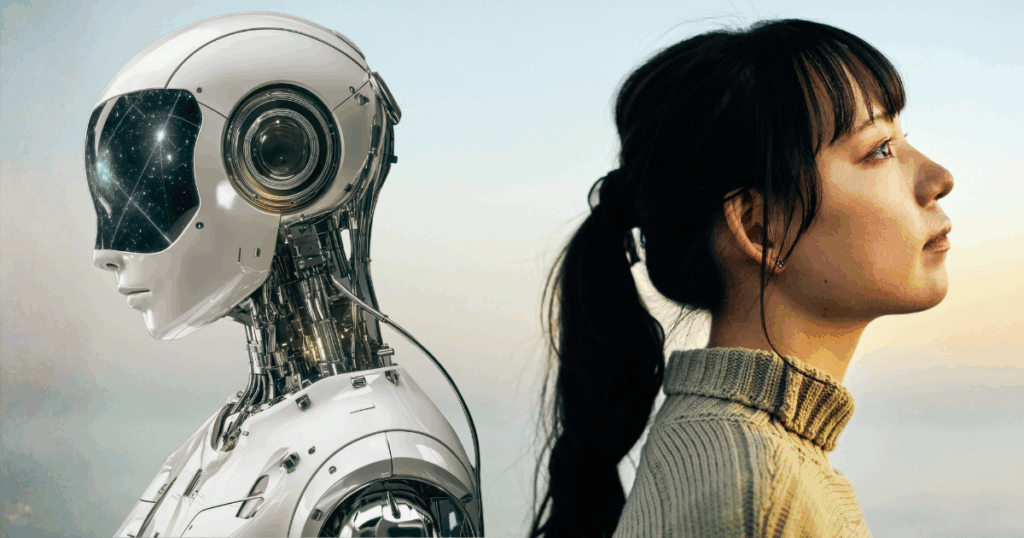

AIはあなたの最強の秘書か、それとも脳を蝕む麻薬か?日々、選択やルーティンをAIに委ねるたび、あなたの「決断力の筋肉」は衰えている。便利さと引き換えに、リーダーに不可欠な批判的思考と責任感を失う罠。AI依存症から脱却し、ビジネスの最前線で勝つための「人間と機械の協働」の原則について考えてみたいと思います。

目次

「AIの便利さ」は、あなたの脳を蝕んでいないか?

「今日のランチは何にする?」「このプロジェクト、どの選択肢がいい?」

私たちは今、かつてないほど多くの「決断」をAIに委ねています。レコメンド機能が瞬時に提案し、ChatGPTが要約を導き出し、スケジュール管理もアルゴリズムが最適化してくれる。AIは私たちの仕事と生活を劇的に効率化しました。それはまるで、万能な秘書を得たような感覚です。

しかし、ビジネスの最前線で戦うあなたに問いかけたいことがあります。その「便利」と引き換えに、あなたは最も重要な能力を失いつつあるのではないでしょうか?

この記事で警鐘を鳴らしたいのは、「AI依存症」が私たちから奪う「決断力」の罠です。意思決定と能力を使いすぎないことで、私たちは深刻な「思考停止」状態へと陥りかけています。気づかないうちに、ビジネスリーダーとして最も必要な能力を手放してしまう危険性が、今、私たちの足元に迫っていると言えます。

「思考停止」を招くAI依存の恐怖——失われゆく意思決定能力

AIは「速く、正確に、感情抜きで」答えを導き出します。特に、膨大な過去データに基づいたパターン認識と統計処理、すなわち「深層学習」は、人間の処理能力を遥かに凌駕します。

しかし、この圧倒的なパフォーマンスが、私たちに「決断力を求められない自由」を許してしまつているのです。

日々のルーティンをAIに委ねた先にある、脳機能の忍び寄る変化

日々の細かいルーティンや「ノイズ」の多い選択をAIに任せることは、一見、重要なタスクに集中するための賢い戦略に思えます。しかし、これが習慣化すると、私たちの脳の前頭前野(意思決定や創造的思考を司る部位)は、使われない筋肉のように衰え始めます。

確かに、AIが代行してくれることで、脳のエネルギー消費は抑えられ、意思決定疲れを回避できます。短期的には効率的に見えます。しかし、その代償は大きい。いざ「AIには判断できない」未曽有の事態や、正解のない状況に直面したとき、脳がフリーズしてしまう。まるで、自動運転に慣れすぎて、いざという時の急ハンドルが握れなくなるようなものです。あなたのビジネスにおける「決断力」は、日常の小さな選択の積み重ねで鍛えられているのです。その筋肉を使わなければ、いざという時に応答することができなくなる。これは単なる効率の問題ではなく、あなたのリーダーシップそのものが蝕まれているということなのです。

AIが導き出す結論への「盲信」という名の麻薬

「AIの予測によれば、この戦略の成功確率は85%です」

この数字を前にして、「本当にそうか?」と深く疑い、異なる可能性を探るビジネスパーソンがどれだけいるでしょうか?実は、ほとんどいないのが現実です。

私たちは、AIが弾き出した結論を客観的真実として受け入れがちです。なぜなら、その根拠となるアルゴリズムやビッグデータは、人間の理解の範疇を超えている(と錯覚している)からです。この現象は「アルゴリズムの権威主義」とも呼べます。AIの判断に従うことが、最も論理的で科学的な選択だと誤信してしまうのです。

しかし、ここで重要な洞察があります。AIの判断は、あくまで過去のデータの統計的傾向に基づく最適解に過ぎません。一方、ビジネスとは、過去には存在しなかった「未来の創出」であり、そこには不確実性とリスクが伴うのです。

この盲信は、ビジネスパーソンにとって最も危険な「思考停止」です。なぜなら、AIが出した答えに安住することで、批判的思考(クリティカル・シンキング)とリスク受容能力という、リーダーに不可欠な資質を失ってしまうからです。そのとき、あなたはもはや決断者ではなく、AIの指示に従う実行者へと成り下がっているのです。

AIの「可能性と限界」を理解する——深層学習の光と影

AI、特に「深層学習(ディープラーニング)」は、現代のビジネスを変革する画期的な技術です。しかし、私たちはその「全能感」に惑わされることなく、その本質的な限界を正しく理解する必要があります。

統計処理の天才が、予測外の事態に弱い理由

深層学習は、簡単に言えば、大量のデータを食わせることで、過去のパターンを認識し、統計的な確率で次に起こることを予測する技術です。画像認識や自然言語処理で驚異的な成果を上げているのはこのためです。その能力は本当に素晴らしい。ただし、その限界も同じくらい明確です。

学習していないデータや、過去に存在しない新しいパターン、すなわち予測外の事態には対応できません。2008年の金融危機、2020年のパンデミック、ChatGPTのような破壊的なテクノロジーの出現などの出来事は、過去のデータには存在しません。だからAIは、それらを予測できなかったのです。

また、AIは「この結論が正しい確率が高い」と示せても、「なぜそうなのか?」という因果関係や論理的な理由を人間のように説明することは不得意です。説明可能性の課題と呼ばれるこの限界は、重大な意思決定では致命的になります。医療診断や金融投資、人事評価の際に、AIが「この判断をしろ」と言っても「なぜか」が分からなければ、私たちは責任を持って決断することができないのです。

ビジネスの世界では、競合の破壊的なイノベーション、社会情勢の急激な変化、パンデミックなど、「過去にない出来事」への対応こそが、企業の生死を分けます。この領域で、AIは単なるツールであり、最終的な判断を下す「知恵」を持ちません。その知恵を持つのは、常に人間なのです。

「責任」の所在が指し示す、AIに丸投げできない理由

ここで、ビジネスリーダーなら誰もが直面する根本的な問いがあります。システムが導き出した最善の予測に従い、大失敗を喫したとします。その責任は誰が取るのでしょうか?AIの開発者でしょうか?それとも、アルゴリズムでしょうか?

当然、最終的な責任は「人間」が負うことになります。これは法的にも倫理的にも変わりません。株主に対して、顧客に対して、従業員に対して、あなたはその決断の責任者として立つ必要があるのです。

この「責任」の所在があるからこそ、私たちはAIの提案を鵜呑みにせず、人間としての倫理観、長期的なビジョン、そしてリスクに対する直感を加えて、最終的なハンコを押す必要があるのです。AIはあくまで可能性を提示する存在であり、決断を下すのは、常に人間です。その選択の重みを、私たちは忘れてはなりません。

脱・AI依存!決断力を鍛え直す「協働」の原則

私たちはAIを否定するのではなく、その強みを最大限に活かし、同時に人間の役割を再定義する人間と機械の協働のステージに進まなければなりません。鍵となるのは、明確な役割分担です。

AIに全面的に任せるべきタスク——データ処理と可能性の提示

AIには、私たちの負担を減らすことで、より高度な思考に集中できるようにする役割を担ってもらいましょう。具体的には、膨大な情報のフィルタリング、要約、傾向分析といったデータ処理と集計の仕事。過去データに基づき、考うる複数の戦略オプションとその成功確率を提示する選択肢の生成。そして、意思決定の初期段階で、非効率なルーティンワークや単純作業を代行することで、ノイズを排除することです。

AIは、私たち人間がより高度な思考に集中できるように、土台を整える役割を果たします。その土台があれば、私たちはより質の高い、より創造的な思考に時間を使うことができるのです。これが理想的なAI活用の姿です。

人間だけが果たせる本質的な役割——判断、創造、そして責任

そして、AIが決して代行できない、人間の本質的な役割こそ、私たちが鍛え直すべき「決断力」の核心です。

第一に、ビジョンに基づく判断があります。AIは統計的最適解を選びますが、人間は「我々は何のために存在するのか?」というビジョンと倫理に基づき、短期的な最適解ではない長期的な正解を選択します。利益だけでなく、社会への責任を考える。市場機会だけでなく、企業文化を守る。そうした判断は、AIには不可能です。

第二に、予測外の創造があります。「もし、データにないことが起きたら?」という仮説構築と直感による、リスクを伴う新たな選択肢の創造。パンデミック時に事業ピボットを決断した経営者、テレワークを全面導入した企業の判断など。こうした決断は、すべてデータにはない創造的な洞察から生まれています。

そして第三に、責任の受容があります。最終的な決断を下し、その結果に対する全責任を引き受けるという、これはリーダーシップそのものです。AIに頼ることはできますが、責任を委ねることはできない。その重みを感じながら、私たちは決断を下す必要があるのです。

今日から始める「AIの提案を疑う」習慣

AI依存から脱却し、決断力を鍛え直すための具体的なアクションはシンプルですが、実行は難しいものです。

まず、AIが出した結論を、あくまで最上位の仮説として扱い、すぐに実行に移さないこと。それを出発点に、さらに考え抜くのです。次に、「AIはなぜこの選択肢を推奨したのか?」「その根拠データにバイアスはないか?」「もしこの前提が崩れたらどうなるか?」と、深掘りする習慣を持つこと。「なぜ?」を5回問う。その過程で、AIが見落とした観点や、人間だけが気づける矛盾が浮かび上がってきます。

そして最も大切なのが、「人間の意見」を意図的に組み込むことです。AIの結論と、経験豊富なメンバーの直感や、顧客との生身の対話から得た「定性的な情報」を意図的に衝突させ、あえて摩擦を生み出す。その摩擦の中から、AIと人間の知恵が融合した、より良い決断が生まれるのです。

AI時代の知恵とは、「人間が知恵を使うこと」

私たちは今、歴史的な転換点にいます。AIは素晴らしいツールであり、その進化は止まりません。しかし、その「便利さ」は、私たちから最も価値ある能力、すなわち「決断する力」を奪いかねない諸刃の剣です。

真の人工知能の活用とは、AIに思考を委ねることではありません。AIが提示した可能性の海の中から、人間としての知恵、倫理、そして勇気をもって、たった一つの針路を決定すること。それが、私たちに求められている本当の使い方です。

AI時代に求められるリーダーシップとは、この「人間だけが持つ決断の知恵」を、より鋭く、より深く研ぎ澄ますことにほかなりません。機械がどんなに進化しようとも、人間にしかできないことがある。そのことを、改めて心に刻むべきときなのです。

さあ、AIの提案を受け入れる前に、一度立ち止まり、問い直してください。

「この決断は、本当に自分の意思によるものか?」

その一歩が、あなたのビジネスパーソンとしての未来を左右することになるはずです。